Um den Nachhaltigkeitswert und diesbezügliche Kosten-Nutzen-Effekte einzelner kommunaler Investitionen zu erfassen, hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) die Indikatoren für eine sogenannte Nachhaltigkeitsrendite entwickelt. Die Nachhaltigkeitsrendite dient als Bewertungsmaßstab für investive Maßnahmen in Anlehnung an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG). In Ergänzung zum sogenannten Nachhaltigkeitshaushalt, der den kompletten kommunalen Haushalt wirkungsorientiert in den Kontext von Nachhaltigkeitszielen setzt, fokussiert die Nachhaltigkeitsrendite einzelne Maßnahmen.

Neun Städte am Forschungsprojekt beteiligt

Das System der Nachhaltigkeitsrendite hat das Difu in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit den neun Städten Bochum, Bonn, Bottrop, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Münster, Oberhausen und Wuppertal, der NRW-Bank sowie dem nordrhein-westfälischen Städtetag erarbeitet. Die Ergebnisse des Projekts haben die Stadtforscher Oliver Peters, Christian Raffer, Henrik Scheller, Busso Grabow und Carsten Kühl unter dem Titel „Nachhaltigkeitshaushalt und Nachhaltigkeitsrendite – Instrumente für die strategische Orientierung im kommunalen Haushalt“ vor wenigen Tagen vorgelegt. Zudem steht das Indikatorenset der Nachhaltigkeitsrendite in Form eines Excel-Tools öffentlich zur Verfügung.

Im Zeichen der urbanen Transformation und des Strebens nach Klimaneutralität soll die Nachhaltigkeitsrendite als Instrument dazu dienen, den Nachhaltigkeitswert kommunaler Investitionen transparent zu machen. Damit macht sie Maßnahmen und Investitionsoptionen unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit miteinander vergleichbar. So kann die Nachhaltigkeitsrendite im politischen Diskurs über die jeweiligen Maßnahmen eine Orientierungshilfe sein. Gleichzeitig kann sie zur strukturellen Qualität der kommunalen Nachhaltigkeitsarbeit beitragen.

Nachhaltigkeitsrendite orientiert sich an den SDG

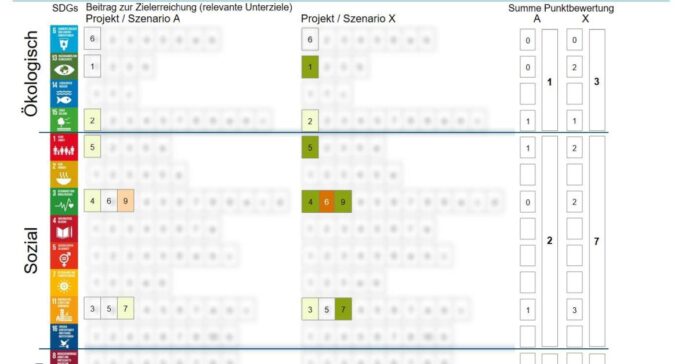

Das Indikatorenset setzt auf den SDG auf. Es widmet sich demnach den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen. Für die Berechnung ihrer Nachhaltigkeitsrendite werden einzelne Investitionsmaßnahmen in ein Punktesystem eingeordnet. In den jeweiligen Dimensionen erhalten die Maßnahmen dann unter verschiedenen Kriterien Punkte. Bei der Punktevergabe können die Kommunen gemäß ihrer eigenen Nachhaltigkeitszielsetzung durchaus gewichten und abwägen. Am Ende zeigt die Nachhaltigkeitsrendite laut Studie im Maßnahmenvergleich auf, „welche Investitionsalternative das beste Nachhaltigkeits-Kosten-Verhältnis aufweist“.

Als beispielhafte Anwendung führt die Studie zwei Varianten für die Pflanzung von Bäumen an. Bei gleichen Kosten kommt sie zu dem Ergebnis, dass eine Pflanzung der Bäume in einem dicht besiedelten Gebiet, dessen Bevölkerung über ein niedriges Durchschnittseinkommen verfügt, eine höhere Nachhaltigkeitsrendite aufweist als das Pflanzen von Ersatzbäumen in einem Park. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Baumpflanzung im dicht bebauten Wohnviertel insbesondere unter sozialen Kriterien in der Punktetabelle einen höheren Nachhaltigkeitswert erreicht als die Ersatzpflanzung im Park.

Info

Info

Andreas Erb ist Redakteur im Public Sector des F.A.Z.-Fachverlags. Für die Plattform #stadtvonmorgen berichtet er über urbane Transformationsprozesse, die Stadtgesellschaft und die internationale Perspektive der Stadt. Seit 1998 ist der Kulturwissenschaftler als Journalist und Autor in verschiedenen Funktionen tätig, seit 2017 als Redakteur im F.A.Z.-Fachverlag.